갑자기 바빠진 회사일 때문이라는 핑계를 앞세워, 몇달이나 걸렸던 책을 드디어 끝냈다. 미국에 출장을 갔었을 때, 마트에서 충동적으로 샀던 책인데, 이 책이 2차 세계대전 배경이라는 것을 알았더라면, 책을 구매하거나 읽으려고 펴는데 더 오랜 시간이 걸렸을 것이다. 왜냐하면 전쟁을 배경으로 한 소설들은 늘 너무 가슴이 아프고 다 읽고 다면 뭔가 가슴 속에 타들어가서 사라진 기분이 들기 때문이다.

2차 세계대전이 발발하기 직전, 독일과 프랑스에서 살고 있던 각각의 주인공들은 전쟁의 기운이 드세워지고 그 태풍같은 상황에 휩쓸려 살아가다가 서로의 삶이 서로 교체하는 매우 단말마의 교차점을 지나치며 다시 매우 강한 여운을 남기고 멀어진다.

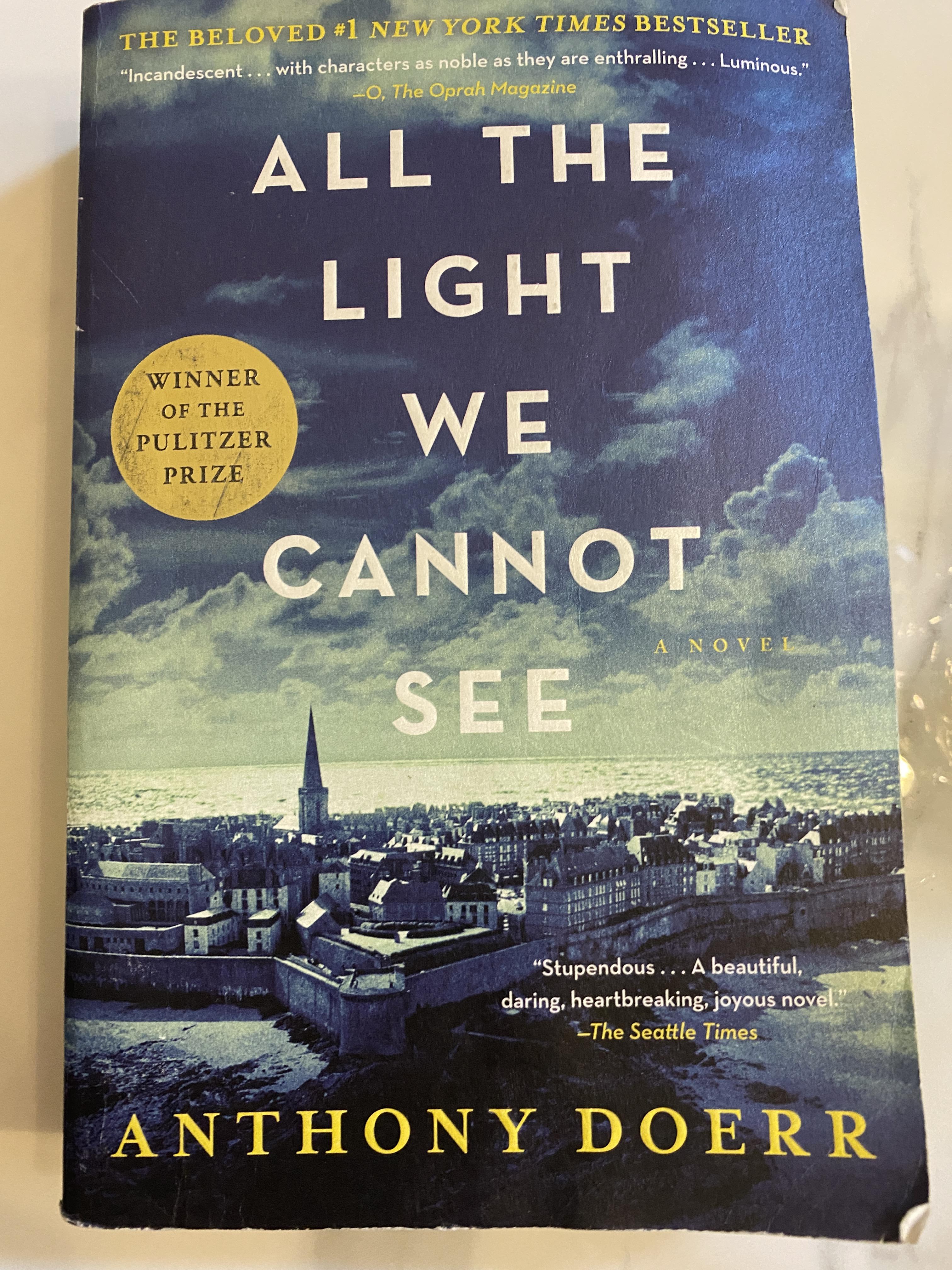

All the light we cannot see라는 책의 제목을 보았을 때, 자외선이나 적외선을 말하는 것인가 아니면 은유적인 표현일까 싶었는데, 사실은 라디오 전파를 말하는 것이었다. 우리가 빛이라고 말하는 가시광선은 전자기파의 일종이고 적외선, 자외선, 그 보다 훨씬 긴 파장인 라디오 전파도 모두 전자기파이니, 라디오 전파도 결국은 빛인 것이다. 신선한 해석이기도 하지만, 이 모든 전파들이 모두 빛이라고 생각하니 사실은 세상을 얼마나 많은 빛들이 둘러쌓고 있으며 그 대부분의 것들은 우리가 보지 못하고 있다는 작가의 지적에 무언가 뒤통수를 맞은 듯한 느낌이다.

하지만 전쟁을 배경으로 한 책들이 대부분 그렇듯이 소설은 서글프게도 세상의 거친 바람에 많은 희생양을 요구하여, 순수하고 총명하며 맑았던 사람들을 앗아가거나 깊고 씻을 수 없는 상처를 내고 만다. 그러한 상처는 당사자들에게는 트라우마로 작용하여 늘 고뇌와 고민, 두려움과 불안함 속에 살게 만들고, 그들의 다음 세대들은 자신의 부모들의 상처를 인식하지만 적응하며 살고, 그 다음 세대에서는 상처에 대해서 무덤덤해지는 모습을 보이며, '삶은 그렇게 계속된다'라는 식으로 마무리 된다.

'소설 > 북미 소설' 카테고리의 다른 글

| The Wonderful Wizard of Oz (오즈의 마법사) - L. Frank Baum (라이먼 프랭크 바움) (0) | 2021.06.26 |

|---|---|

| 하우스프라우(Hausfrau) - 질 알렉산더 에스바움 (Jill Alexander Essbaum) (0) | 2021.03.03 |

| 종이 동물원(The paper menagerie and other stories) - 켄 리우 (Ken Liu) (0) | 2020.09.28 |

| Stories of your life and others (당신 인생의 이야기) - Ted Chiang (테드 창) (0) | 2020.06.25 |

| 모든 것을 기억하는 남자(Memory man) - 데이비드 발다치 (David Baldacci) (0) | 2020.04.05 |

댓글