책장 속에서 오랜동안 그 세월의 흔적으로 빛바랜 표지의 색처럼, 우리 역사에서 가장 부끄러운 부분이어서 아직도 정면으로 그 장면을 마주할 수 없어, 머리를 땅에 박아 놓고 사태가 진정되기를 기다리는 타조마냥, 그렇게 외면하던 책을 이제야 읽었다.

이미 광주민주화운동에 대해서는 그 변화된 이름만큼이나 많이 들어왔지만, 정확하게 말해주는 사람은 없었고 내 주변의 사람들은 대부분 그렇다고 하더라라는 식의 구전처럼 전해지는 사건이었다. 캐주얼하게 가벼운 마음으로 읽기 시작했던 책은 아니지만, 책장을 넘기는 것이 쉽지 않았던 책이다. 왜 그렇게 50~70년대 사람들에게는 한국의 군인이 불신의 대상이었으며, 때론 악마의 화신처럼, 증오의 대상이 되었는지 이해할 수 있게 해 준 책이기도 하다.

당시 전두환 전 대통령이 군사반란을 일으킨 후, 유신정권을 연장하려는 상황에서 발생한 전국적인 데모 중, 광주 대학생들의 적극적인 참여를 제압하기 위한 정부의 탄압이 촉발한 광주 시민들의 적극적인 항쟁과 악순환으로 이에 대응하기 위한 군사정부의 말 그대로의 '무자비한' 살상에 대한 기록서이다. 심지어 타국와의 전투에서도 이렇게 잔인하게 살인을 하지는 않을 터인데, 인류 역사상 가장 끔직한 홀로코스트였던 <난징 대학살>에서나 볼 수 있던 일본인들의 잔인한 행동에 버금가는 행동을 우리나라 군인이 같은 국민에게, 심지어 본토에서 저질렀다는 것이 너무 충격적일 수 밖에 없다.

이 당시 살인을 저질렀던 군인들, 살인을 지시했던 군사정권 사람들은 아직도 죄의식 없이 그렇게 잘 살고 있을 것이고, 당시 광주에서 길가다가 혹은 민주화를 위해 싸우다가 '픽픽 쓰러지듯' 총에 맞아 죽고, 도망가던 학생들의 등에 대검을 찔러넣고, 살려달라고 애원하던 여학생들을 죽이고 가슴과 성기에 잔인한 짓을 하며, 도와주던 시민들의 머리에 철퇴와 총을 쏴 죽임을 당했던 그 사람들과 가족, 친구들은 너무나도 깊어 아물지도 못하는 상처를 평생지고 트라우마 속에서, 아직도 일부의 사람들에게는 '빨갱이'라는 소리를 들으며 살아가고 있다는 사실은, 다시 한번 대한민국이라는 나라의 이름에서 '대'자와 '민'자를 부끄럽게 한다. 이런 것들을 볼 때마다 우리는 아직 '크지'않고 '민'을 위한 나라가 아닌 듯 하다.

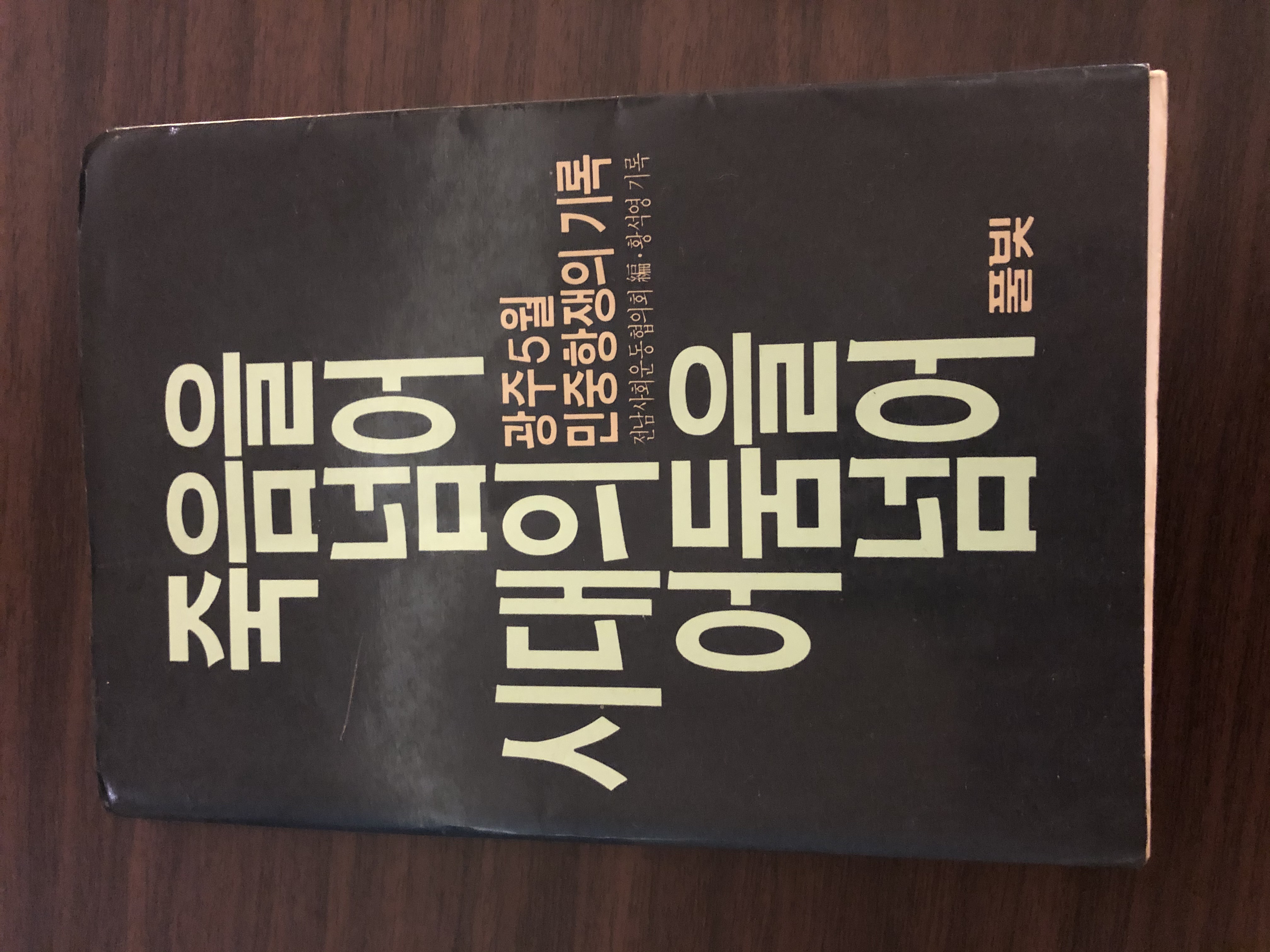

책의 제목인 '죽음을 넘어 시대의 어둠을 넘어'는 문병란 시인이 5.18 광주민주화운동 때 희생되었던 고인들의 영결실에 바쳐진 [부활의 노래]라는 시의 한 구절에서 따온 것이라고 한다.

[부활의 노래]

아오는구나

돌아오는구나

그대들의 꽃다운 혼,

못다한 사랑 못다한 꿈을 안고

죽음을 넘어 시대의 어둠을 넘어

부활의 노래로

맑은 사랑의 노래로

정녕 그대들 다시 돌아오는구나

이 땅에 우뚝 솟은 광주의 어머니

역사의 증언자, 무등산 골짜기 넘어

우수절 지나 상그러이 봄내음 풍기는,

기지개 켜며 일어서는 무진벌 넘어

한 많은 망월동

이름 모를 먼 주소를 넘어

가난한 이웃들이 모여 사는

광주 지산동 광천동

청소부 아저씨네 낡은 울타리를 넘어

주월동 셋방살이 젊은 기사님네

작은 창문을 넘어

정녕 그대들

머나먼 저승의 길목을 넘어

언 땅 뚫고 솟아오르는

끈질긴 잡초 뿌리로 우거지는구나

툭툭 망울 트는 핏빛 진달래로 타오르는구나.

그날, 5월은 너무나 아름다왔고

너무도 뜨겁고 잔혹했던 달,

산산히 갈라진 목소리 속에서도

온몸 끌어안고

천 번이고 만 번이고

입 맞추고 싶었던 사랑,

융융한 강물로 막힌 둑을 무너뜨리었더니!

꽃같은 핏방울로 어둠을 찬찬히 불사르었더니!

지금은 다시 얼어붙은 땅

저 잔혹한 막힌 겨울의 어둠을 뚫고

광천동, 양동 다리 밑 넝마주이들의

해진 동상의 발가락 사이로

야학에서 늦게 돌아오는

나어린 여직공의 빈 창자 속으로

그날, 아세아 다방 앞

고아원 구두닦이들의 깨어진 구두통 속으로

목 메어 흐르는 시커먼 광주천의 오열 속으로

갇힌 벗들의 사랑이 우는 교도소 철장속으로

문득 어깨를 치며

여보게! 쌩긋 웃음지어 보이던

그 시원하고 큰 눈, 그 서글서글한 눈빛 속으로

그대들은 돌아오는구나

돌아와 우리들 곁에 나란히 서는구나.

퉁겨오르는 새날의 태양처럼

황토 땅에 뿌리 뻗는

새봄의 향그런 쑥이파리처럼

맨살로 꿋꿋이 서 있는 참나무처럼

스스로 몸을 썩혀 싹을 튀우는

언 땅에 묻혀 겨울을 이겨낸 보리처럼

끝끝내 죽지 않은 뿌리로

과녁을 향해 달려가는 화살로

온 천지 가득한 눈부심으로

돌아오는구나,

돌아와 우리들의 가슴을 채우는 빛이 되는구나.

그날, 가시 우에도

맨발의 장미 툭툭 망울을 트고

피 함박 머금은 모란꽃

송이송이 낙화로 뚝뚝 떨어지던 날

무등산을 안고도 남았던 가슴

온누리를 안고도 남았던 가슴

우리들의 사랑 금남로 가득 벅차게 넘쳤더니!

우리들의 눈물 뜨겁게 샘솟아 타올랐더니!

어디에도 남은 가슴이 없는

지금은 엎대어 있는 고난의 거리

비닐공장 여공들의 퀭한 눈동자 속에서

시장 귀퉁이에 쭈그려앉은

생선장수 노파의 눈꼽 속에서

살아남은 사람들의 부끄러움

우리들의 비겁한 양심 속에서

집 없는 혼령들

짝 없는 혼령들

붕붕거리는 파리떼의 날개소리로

수채구멍 속에 스미는 꾸정물의 오열로

돌아오는구나,

돌아와 우리들의 슬픈 노래가 되는구나.

어디에도 있고

어디에도 없는 그대들

흔적도 없이 지워졌다가

다시 80만개의 아픔으로 돌아오는

그대들은

갓 사랑하기 시작한

귀여운 누이들의 귓속말

깔깔대는 그들의 밝은 웃음 속에 있고

머리칼 하나 남김없이 가버린

그대들은

절뚝거리는 재봉공의 목발

삐꺽거리는 휠체어의 바퀴 속에 있고

이 땅의 가장 캄캄한 어둠 속

척박한 황토땅에 뿌리 뻗은

한 줄기 꼿꼿한 죽순 속에 있다.

사랑한다는 것은 죽는다는 것

죽는다는 것은 다시 산다는 것

그날, 캄캄한 허공을 향해 날아간

깨어진 돌멩이 속에 숨어 있고

가슴을 뚫고 날아간 아픔,

어디선가 까맣게 녹이 슬었을

그날의 어둠 속에 숨어 있고

피와 눈물 대신에 마시는

금남로의 타는 목마름

한 젊은이의 목숨을 구한

황금동 여인의 뜨거운 핏줄기 속에 숨어 있다.

누가 우리를 죄인이라 하는가

누가 우리를 죄인이라 하는가

목메어 부르는 진혼가의 절규 속에 있다.

하나는 고향집 양지쪽에 핀

수수한 장다리꽃

하나는 어여쁘디 어여쁜 호랑나비

두 날개 쩍 벌려

춘향이와 이도령 상사춤 어우러지듯

꽃과 꽃의 순결한 입맞춤으로

아사달과 아사녀의 속삭임

그 순결한 배꼽과 배꼽의 만남으로

고구려적 하늘 아래 핀

맑고 고운 진달래꽃 빛깔로

한 줌 깨끗한 고향의 흙으로

그 위에 타는 찬란한 저녁노을로

풀 끝에 스미는 한 방울 이슬로

대장균 우글거리는 광주천의 검은 오열로

돌아오는구나,

돌아와 우리들의 빛나는 사랑이 되는구나.

무너진 땅에 다시 봄은 오는데

가시 위에도 맨발의 장미,

칼날을 딛고

또 피 먹은 장미, 5월의 장미는 피어나는데

콕콕 찌르는 아픈 가시로 오는 임!

소주 속에 스미는 독한 향기로 오는 임!

알큰한 고춧가루 매운 눈물로 오는 임!

역천[2]하는 배반의 땅 위에 누워

아직도 잠들지 못하는 혼령이여

총각 귀신

처녀 귀신

집도 없고 짝도 없는

오오 구천을 떠도는 무주고혼이여!

오늘은,

깨끗한 혼과 혼으로 만나

이 땅을 끌어안고 입맞추는

한 줄기 고요한 바람이 되거라

저 미치게 푸른 하늘 아래

꽃과 꽃의 맨살로 만나

오늘은,

잠들지 못하는 땅의

찬란히 타오르는 한 줄기 노을이 되거라.

'사회 과학 > 사회 & 사회비평' 카테고리의 다른 글

| The Tyranny of Merit(공정하다는 착각) - Michael J. Sandel (마이클 샌델) (20) | 2024.04.16 |

|---|---|

| 만들어진 신(The God Delusion) - 리처드 도킨슨 (Richard Dawkins) (2) | 2023.12.13 |

| The Communist Manifesto (공산당 선언) - Karl Max and and Friedrich Engels (카를 마르크스와 프 (0) | 2022.03.18 |

| 권력의 종말 (The end of power) - 모이제스 나임 (Moises Naim) (0) | 2020.08.24 |

| 희망의 배신 (Bait and Switch) - 바버라 에런라이크 (Barbara Ehrenreich) (0) | 2018.05.06 |

댓글